成年後見法改正の論点1 制度の理念

目次

はじめに

今回の民法(成年後見法)改正では、「使いやすい成年後見制度」が目指され、期間制の導入や交代の仕組みなどが提言されています。このため、これらの具体的な導入方法といった細かい部分が注目されがちです。

しかし、まずは、誰にとってのどのような使いやすさを求めるのか、そもそも成年後見制度によって何をすべきで何をすべきでないのか…そういった制度の方向性を議論する必要があります。

そのためには、掲げるべき「理念」と担うべき「役割」の2つについて考えることが重要です。

理念はあるべき姿を描くのに対して、役割はどちらかというと現実的な要請からの視点になろうかと思います。

本年2月にまとめられた「成年後見制度の在り方に関する研究会」(以下「在り方研究会」と記載します。)の報告書では、第4の項(15~22頁)で、理念と役割について論じています。

本稿ではこのうち、まず理念に関する論点について取り上げます。

本稿で取り上げる論点は私見に基づくもので、在り方研究会の報告書における論点設定と必ずしも一致しません。また、いち実務家の個人的見解を記すものですので、主要な説と異なったり、理解が不足している点があるかもしれません。ご容赦いただければ幸いです。

現行制度の理念

現在の成年後見制度は、「自己決定の尊重」「残存能力(現有能力)の活用」「ノーマライゼーション」等の新しい理念と従来の保護の理念との調和を目指したものとされています1。

一方、2016年に成立した成年後見制度利用促進法では、第3条第1項において、次の3つを制度の主要な理念として挙げています。

- 成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと

- 成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと

- 成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと

一言で言い換えると、それぞれ「ノーマライゼーション」「自己決定権の尊重(意思決定支援)」「身上保護の重視」となります。 制度制定時に掲げられた理念と比べると、大枠では同じですが、若干の変遷を見て取れます。

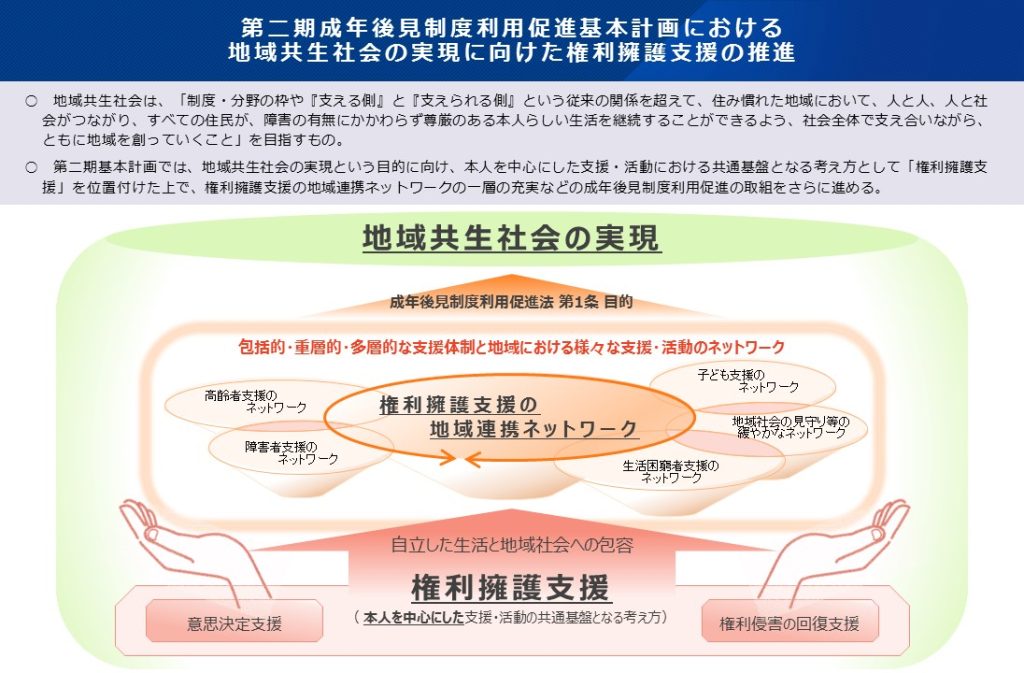

2022年に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画では、「ノーマライゼーション、自己決定権の尊重等」が基本理念であることを確認しつつ、「地域共生社会の実現」を前面に打ち出しています。

成年後見制度は権利擁護支援の一手段であるところ、その権利擁護支援は地域共生社会の実現を目的とした支援活動であると位置づけています(第二期基本計画3頁)。

地域共生社会の実現と権利擁護支援の関係説明図

(厚生労働省作成)

在り方研究会報告書では制度の基本理念について、「第二期基本計画の基本的な考え方から出発することについて、異論はみられなかった」としています(報告書17頁)。

論点

概説

理念に関する主な論点としては、次の3つが考えられます。

- 自己決定権の尊重と本人の保護とのバランスのあり方

- 地域共生・インクルージョンといった福祉政策目標の位置付け

- 法的安定性、および相手方の取引の安全

在り方研究会の報告書は、基本理念等に関して、次のように述べています。

見直し後の成年後見制度の基本理念は、本人の自己決定の尊重等の理念と本人保護の理念の調和を図ることで、判断能力の不十分な本人を保護、支援することを出発点と考えることができると思われるものの、本人の自己決定の尊重の理念について障害者権利条約が「自律の保障」を中核的な理念としていて誰でも意思決定の主体となることができるという原則を踏まえる必要があるとの意見があることやノーマライゼーションの理念についてインクルージョンや地域共生という理念を踏まえる必要があるとの意見があること、更にこれらの概念の位置付けにも多様な意見があることに留意して、引き続き、制度の見直しの検討と並行して検討することとすべきである。

-在り方研究会報告書 16頁

自律と保護との調整

まず問題となるのは、現行制度の理念として掲げられていた「自己決定権の尊重」と「本人の保護」との調和のあり方です。

判断能力が不十分な人の意思決定は、しばしば自身の利益(金銭的な利益や、客観的な福祉)を損なうことがあります。このため、本人の意思に反してでも本人の保護を図ることが検討されます。

自己決定と本人保護が対立する場面があるところ、両者の価値をどのように調整すべきかがこれまで議論されてきました2 。

当初の制度運用においては本人の客観的利益(つまり保護の側面)が重視されていました。

しかし、次第に客観的利益から本人の主観的利益を重視する方向が模索され(「最善の利益」議論)、さらには支援者が最善の利益を推し量るのではなく、本人の意思と選好によるべきとする主張が有力に唱えられるようになりました3 。

2020年に策定された「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」では、本人にとって「見過ごすことのできない重大な影響」を生ずる場合を除いて、本人の意思が優先されるという考え方が示されています。

他方で、近時においてもなお客観的利益を優先する見解も存在します4。

自己決定と保護の調和のあり方を考えるにあたっては、障害者権利条約との関係も問題となります。

国連障害者権利委員会は条約の解釈にあたって自己決定権の優先を厳格に考えており、本人の意思に反した介入は基本的に認めない立場です。

成年後見制度と障害者権利条約との関係については、別稿(下記)で考察しています。

自律と保護とのバランス、言い換えれば本人の意思によらない保護をどこまで行うべきなのか、これが制度改正における大きな論点です。

法定後見制度の問題点について、見直しの検討をするに際しては、法定後見制度が民法上の制度であって、本人の財産の管理など財産に関する本人の保護の要請が存在し(法定後見制度の行為能力の制限は、本人保護の要請によるものである。)、本人の自己決定の尊重と本人の保護とが緊張関係にあると考え得る場面があることに留意をする必要があると考えられる(本研究会でも指摘されている場面として、本人が騙されていたり、虐待被害を受けていたりする場合に、本人がそれを受け入れてしまって周囲の支援者の話を聞いてくれないときなどがある。)。

―在り方研究会報告書 12頁

自己決定権は人間の根源的な権利であり、すべてに先立つものなのか、それとも他の人権との調整を免れ得ないものなのか、といった人権論の問題でもあるかもしれません。

また、後見人や支援者の権限濫用・不正防止も本人保護の一種に位置付けられるところ、自己決定権尊重など他の理念と緊張関係が生じることがあります。

例えば、ペルーで2012年に制定された改正障害者基本法は、障害者の法的能力享有を認めたものとして国連障害者権利委員会から高い評価を受ける一方、支援者の権限濫用への対応について問題があるとの批判もあります5。

地域共生社会の実現

先ほど述べたとおり、第二期成年後見制度利用促進基本計画では「地域共生社会の実現」を大目標に掲げています。

これを受けて、民法上の成年後見制度においても、地域共生社会の実現を理念にすべきだとの意見があります。

一方、地域共生は福祉政策における目標であるところ、民事基本法制である民法に福祉政策を担わせることについては、従前から批判もあります。

これは…民法の限界であり、高齢者や知的障害者の福祉政策に関して、民法に過大な幻想を持つべきではない。逆にいえば、民法の外で、このような福祉に対する国家の責任が果たされなければならないのである。

―内田貴『民法I 総則・物権総論(第4版)』(東京大学出版会、2008年)119頁

在り方研究会においては、インクルージョンや地域共生を新たな理念として掲げることが一時有力であったものの、社会政策に関する理念を民事法に持ち込むことを懸念する意見もあり、報告書では「インクルージョンや地域共生という理念を踏まえる必要があるとの意見がある」との表現にとどめられました(報告書16頁)。

民法と公法(福祉法制)の関係が問題となるところで、大きな視点としては、法定後見制度を民法上の制度として位置づけることの意義について再確認する必要があるかもしれません。

地域共生と成年後見制度の関係については、地域包括ケアシステムにおける成年後見制度の役割も問題となりえます。これについては「担うべき役割」の稿で改めて取り上げたいと思います。

インクルージョン

「インクルージョン」は包括・包容・包摂などと訳されますが、福祉的な意味で用いられる場合、障害などの有無によって分離・区別せず、共に生きていく考え方といえます。

ノーマライゼーションの概念をさらに推し進めたものともいえるかもしれません。

また、先述の地域共生は地域社会におけるインクルーシブの具体化の一つともいわれます。

インクルージョンは障害者権利条約でも実現が求められているところで、新しい成年後見制度においてインクルージョンを中心的理念に据えようという意見が在り方研究会で出されています。

これについては、先ほどの地域共生と同じく、民事法において直接の概念として掲げてよいかどうかが問題となります。

さらにスケールの大きな議論として、民法の構造自体が問題とされます。

民法は、合理的な経済人による取引行為を前提にした上で、判断能力の不十分な者を保護するために制限行為能力者制度が置かれています。しかし、この構造は障害の有無で区別するものであり、障害者権利条約が求めるインクルージョンの理念に反するという批判があります。

最後に、これが一番重要なのですが、法的人間像に障害者を包摂するための民法の抜本的な見直しに向けた検討を開始する必要があると思います。わたしは、この民法体系の中で、成年後見の制限行為能力をただなくせばいいということではなく、いろいろ調整が必要になるわけですが、今、調整の上でできることを提言しました。しかし、それでも、法は人間には理性があることを前提としており、理性がある人間が契約などの法律行為ができるという構造になっています。私たち精神障害者は理性がなくなるときがあるわけですが、そういう意味で民法が想定する人間像から除外しなければ民法の構造を維持できなくなるため、行為能力を制限されることによって除外され別枠の中で保護されます。これは、障害者権利条約が目指すインクルージョンとは異なり、その過程に位置付けられるセグレゲーションの段階です。そうではなくて、包摂するような形の民事法制の在り方のようなものを本格的に考えていくような取り組みが必要ではないかと思います。

―在り方研究会第5回議事録、全国「精神病」者集団の桐原氏の発言より

これは民法の再定義も含めた議論6であり、この国の契約実務のあり方も変えうるものです。

今回の改正においてそうした根本的な部分まで手をつけることはないと思われますが、今後の議論が注目されます。

相手型の取引の安全

判断能力が不十分な人との間で契約を行う場合、後に意思能力がなかったとして契約の無効を主張される可能性が考えられます。

そのように取引相手方の立場が不安定な状況においては、判断能力の不十分な人は取引が敬遠され、取引社会から排斥されるおそれもあります7。

現行の成年後見制度では、画一的に行為能力を定め、これを登記することによって、一定の法的安定性を狙ったものと説明されます。

しかし、この画一的な類型制度は批判が強く、今般の改正では見直される予定です。

研究会の議論では基本的に本人の権利をより重視し、制約を少なくする方向で考えられていますが、その場合(特に、後見が終了した後)における取引はどうあるべきか、法的安定性の点で課題を残しています。

契約相手方である事業者や市民の側に合理的配慮を求めることで解決を図る意見も出されていますが、これは賛否あるところです。

取引の安全とのバランスをどうするかは大きな論点です。

家族への公的介入のあり方

在り方研究会では正面から問題とはなっていませんが、成年後見などの権利擁護支援において、国家による家族への介入がどこまで認められるのかという視点もあります。

「法は家庭に入らず」との言葉があります。ローマ法以来の格言で、現代においてもいくつかの制度において具体化されています。

一方で、虐待防止の場面など、公的機関が積極的に介入する場面もあります。

成年後見制度においても、家族に対する一定の公的関与(介入)が行われます。

成年後見制度としては、あくまで本人に焦点をあてているのですが、結果的に家族に介入することが少なくありません。

代表的な例に、「親族相盗例」の不適用があります。

親族相盗例は、一定の親族間で窃盗などが行われた場合、その刑を免除したり、告訴がなければ刑事手続がなされないとしたもので、「法は家庭に入らず」のあらわれとされます。

しかし判例は、親族後見人が本人の財産を流用した事案について、後見の事務は公的性格を有するものとして、親族相盗例の適用を否定しています8。

また、成年後見制度の利用者が家族と同居している場合であっても、原則として財産管理は個人単位で行い、あくまで本人のために支出することが求められます。

戦前の家制度を否定した現行民法においては当然の論理といえますが、日本においては財産は家単位で保有・管理するという認識も根強く、こうした後見制度の運用について、また他人である専門職や家庭裁判所が家庭内の事情に介入してくることに対して、激しい反発もみられます。

今回の制度見直しに至った事情として、そうした声があることも無視できません。

蛇足ながら、時おり「専門職後見人は本人のための支出を認めない」といった主張や報道がなされることがありますが、事実を曲解したものも少なくありません。情報の出所には注意が必要です。

今回の改正では、「適切な時機に必要な範囲・期間で利用する制度」の導入、つまり後見人に対して必要な範囲だけ代理権を与え、必要性がなくなれば後見を終了させることが検討されています。これにより、後見制度を通じた司法(や専門職後見人)の介入は狭められるといえます。

一方、その後見の終了にあたって本人の支援環境を評価する等、行政等による関与を求めることも検討されています。制度設計によっては、以前と同等、あるいはそれ以上に公的機関による介入が起こりえます(それが良いか悪いかの評価は別として)。

家族に対する国家の不干渉を貫徹すべきという考えもあります。

例えば、家族が反対している場合は第三者後見人の就任を認めない、などといった方向性も一応考え得るところです。

この考えに基づけば、家庭内で権利侵害が起きている場合であっても、家族が外部からの支援に否定的であれば、保護・介入は難しくなります。

特に日本においては、自己決定権の尊重と家庭の尊重が衝突する場面がしばしばみられることにも留意すべきでしょう。

なお、国連障害者権利委員会は一切の代行決定を否定していますが、親族による事実上の代行決定もこれに含まれるとの見解があります9。

おわりに

ここまで検討した理念はいずれも重要なものです。

しかし、それぞれの理念が衝突する場面もあり、調整が求められます。その調整のあり方を探るのが法改正議論といえるでしょう。

理念なき制度は往々にして迷走します。このため、理念の議論は欠かすことはできません。

一方で、理念だけ掲げても実現ができなければ意味がありません。実現可能性との兼ね合いも必要です。

次回は、もう少し現実的な視点となる「制度が担うべき役割」について考察する予定です。

注釈

- 在り方研究会報告書3頁、小林昭彦・大門匡編著『新成年後見制度の解説』(金融財政事情研究会、2000年)20頁

- 上山泰『専門職後見人と身上監護(第2版)』(民事法研究会、2010年)86頁~

- 議論の変遷について、山城一真「民法のなかの成年後見法――論争史に焦点を当てて」THINK 司法書士論叢第121号(2023年)72頁~

- 松原正明・浦木厚利編著『実務成年後見法』(勁草書房、2020年)141頁〔松井芳明〕

- 清水恵介「ペルー新法は障害者の権利擁護を果たせるか~支援制度新設の動向を踏まえて~」実践成年後見91号(2021年)77頁

- たとえば、小賀野晶一氏は、合理原則から人間尊厳の原則へと転換する「寛容の民法論」を説く(小賀野晶一編『地域生活の支援と公私協働の社会システム』(勁草書房、2022年)141頁以下〔小賀野晶一〕)。また、意思決定のイベントモデルからプロセスモデルへの転換論(佐藤彰一「『意思決定支援』は可能か」法哲学年報2016年(2017年)60頁、山城一真「意思決定支援をめぐる議論にみる「意思」像」原田剛ほか編『民法の展開と構成』(成文堂、2023年)39頁~)も、一種の再定義論とみることができる。

- 在り方研究会報告書31頁、清水恵介「成年後見制度における法定代理と本人への帰責」『高齢社会における民法・信託法の展開』(日本評論社、2021年)526頁

- 最判平成20年2月18日(未成年後見の事案)、最判平成24年5月15日

- 在り方研究会報告書54頁

“成年後見法改正の論点1 制度の理念” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。